Management-Zusammenfassung dieses Beitrags:

→ Fehler können unterschiedlich klassifiziert werden, je nach Blickwinkel ergeben sich unterschiedliche Klassen und Kategorien von Fehlern.

In diesem Beitrag werden Fehlerklassifikationen vorgestellt.

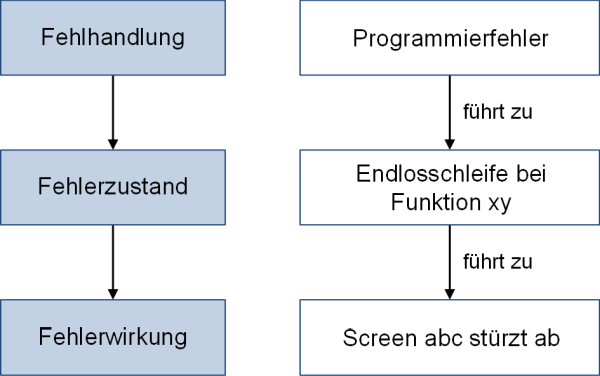

1. Einleitung und Grundlagen

1.1 Definitionen

Das /→ ISTQB-→ Glossar/ verwendet den Begriff “Fehlertaxonomie” (Defect taxonomy) und damit bezeichnet “eine → Liste von Kategorien, entworfen um → Fehlerzustände zu identifizieren und klassifizieren”.

In der Wikipedia steht zur Fehlerklassifizierung /#Wiki-Fehler/:

“Die Fehlerklassifizierung ordnet Fehler nach unterschiedlichen Kriterien in verschiedene Klassen ein und gibt damit eine Reihenfolge vor, welcher Fehler vorrangig behandelt werden muss.”

Anmerkung:

In diesem Beitrag wird “Fehler” dem “→ Fehlerzustand” gleichgesetzt.

1.2 Ein Ansatz zur Fehlerklassifikation

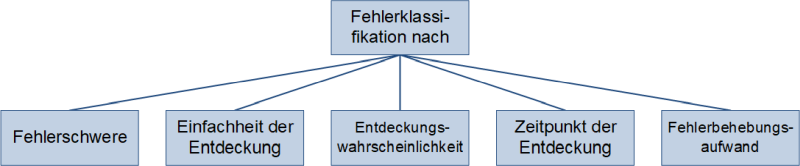

Ein Ansatz zur Fehlerklassifikation ist in Abbildung 1.1 dargestellt — es Fehler klassifiziert werden nach:

- → Fehlerschwere: Wie sind die Auswirkungen auf den Gebrauch des Produkts?

- Einfachheit der Entdeckung: Wie einfach kann der Fehler entdeckt werden?

- Entdeckungswahrscheinlichkeit: Mit welcher Wahrscheinlichkeit kann der Fehler entdeckt werden?

- → Zeitpunkt der Entdeckung: Wann und wie frühzeitig kann der Fehler entdeckt werden?

- Fehlerbehebungsaufwand: Wie hoch sind die Kosten zur Behebung des Fehlers?

Abbildung 1.1: Mögliche Fehlerklassifikation

1.3 Produkt‑, Prozess- und Verhaltensfehler

Generell können Fehler auch in Produkt‑, Prozess- und Verhaltensfehler unterteilt werden:

- Produktfehler bezeichnen Fehler, die in einem Produkt vorhanden sind

- Prozessfehler beschreiben Fehler bei Vorgehen

- Verhaltensfehler beziehen sich auf ein (individuelles) → Fehlerverhalten (Achtung: Nicht → Fehlverhalten) von Personen oder Gruppen

Produkt‑, Prozess- und Verhaltensfehler hängen zusammen und können nicht immer streng voneinander getrennt werden.

2. Die unterschiedlichen Fehlerklassifikationen

Die fünf Fehlerklassifikationsmöglichkeiten aus Unterkapitel 1.2 werden in diesem Kapitel etwas genauer beschrieben.

2.1 Fehlerschwere

Das ISTQB definiert den Begriff → Fehlerschweregrad wie folgt /ISTQB-Glossar/:

“Der Grad der Auswirkungen, den ein Fehlerzustand auf Entwicklung oder Betrieb einer Komponente oder eines Systems hat.”

In Abbildung 2.1 ist eine vierstufige Skala zur Unterscheidung von Fehlerschweregraden nach IEEE 1044 dargestellt. Dabei wird unterteilt in:

- Nicht beeinträchtigt: Der Gebrauch / die Nutzung des Systems ist ohne → Einschränkung möglich

- Beeinträchtigt: Der Gebrauch / die Nutzung des Systems mit (geringen) Einschränkung möglich

- Degradiert: Der Gebrauch / die Nutzung des Systems mit starken Einschränkung möglich

- Unbrauchbar: Der Gebrauch / die Nutzung des Systems ist nicht möglich

Abbildung 2.1: Fehlerschweregrad nach IEEE 1044 /IEEE1044/

Beispiele:

- Wenn bei einer Maschine im Betrieb ein falscher Wert angezeigt wird, der die Produktion nicht beeinträchtigt, so ist die Fehlerschwere gering

- Wenn bei einer Maschine im Betrieb aufgrund eines Fehlers die Produktion steht oder das Produktionsergebnis mangelhaft ist, so ist der Fehlerschweregrad hoch

2.2 Einfachheit der Entdeckung

Einige Fehler lassen sich einfach entdecken, andere nicht. Die Einfachheit der Entdeckung kann in der Regel nicht gut vorab bestimmt werden. Daher bedient man sich hier häufig Heuristiken, die ein Maß für die Einfachheit der Entdeckung liefern. Ist beispielsweise bekannt, dass bei Komponenten zur Ansteuerung von Screens / Bildschirmen die Fehler einfach entdeckt werden können, so kann dies generell für ähnliche Komponenten angenommen werden.

2.3 Entdeckungswahrscheinlichkeit

Nicht alle Fehler werden über die Qualitätssicherungsmaßnahmen direkt erkannt, es können Fehlern Wahrscheinlichkeiten der Entdeckung zugeordnet werden. Wichtig es es, in “kritischen Systemen” die Fehler zu entdecken.

Die Entdeckungswahrscheinlichkeit hängt oft mit der Einfachheit der Entdeckung zusammen.

2.4 Zeitpunkt der Entdeckung

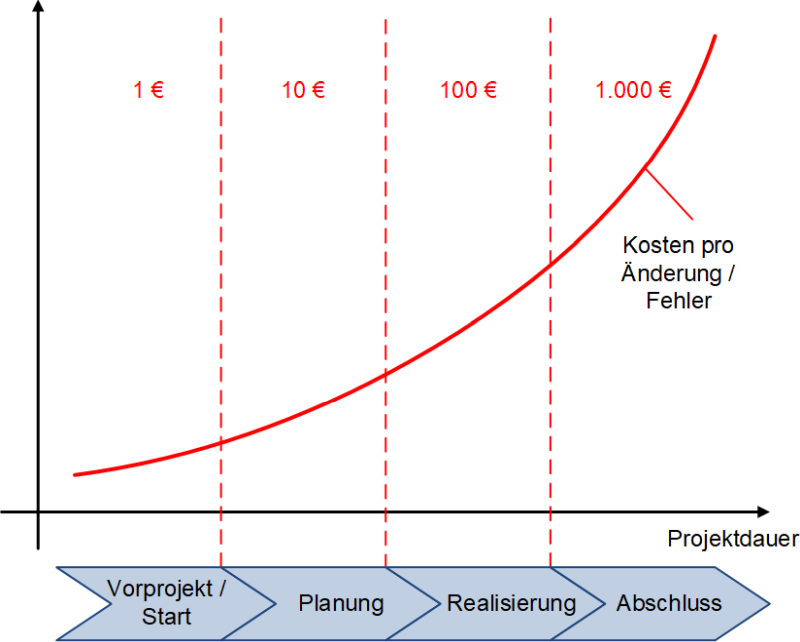

Generell gilt: Je früher ein Fehler entdeckt wird, umso besser. Die Behebung eines früh entdeckten Fehlers ist kostengünstiger, insbesondere dann, wenn das fehlerhafte System / Produkt bereits “ausgerollt” ist. Zur Verdeutlichung dieses Sachverhalts kann die 10er Regel herangezogen werden: Zwischen den einzelnen Entwicklungsstufen erhöhen sich die Kosten der Fehlerbehebung um den Faktor 10. Abbildung 2.2 zeigt die → 10er-Regel der Kostensteigerung zur Behebung von Fehlern bei einem Projekt.

Abbildung 2.2: Die 10er-Regel mit → Projektphasen

2.5 Fehlerbehebungsaufwand

Der Fehlerbehebungsaufwand — die Kosten der Fehlerbehebung — ist ein zentrales Kriterium zur Fehlerbewertung. Es ist das Ziel, den → Aufwand zur Behebung der Fehler möglichst gering zu halten. Ist ein Fehler / Fehlerzustand aufgetreten, so wird der Aufwand zur Behebung durch den Fehlermanager bestimmt.

3. Der Umgang mit der Fehlerklassifikation

Die Fehlerklassifikation greift nicht erst bei der Entdeckung von Fehlern, sondern sollte unbedingt vorher, am besten beim Entwurf des Systems berücksichtigt werden. Wenn beispielsweise ein kritisches System entwickelt werden soll, so muss frühzeitig geklärt werden, welcher Grad der Fehlerfreiheit angestrebt wird. Wenn ein weitestgehend fehlerfreies System entstehen soll, so muss überlegt werden, wie …

- hoch die Kosten der Fehlervermeidung sind.

- einfach Fehler entdeckt werden können.

- die Entdeckungswahrscheinlichkeit ist.

- der Zeitpunkt der Entdeckung von Fehlern “nach vorne” geschoben werden kann.

Daher muss bei solchen Systemen die Fehlerentdeckung und ‑behebung bereits beim Systementwurf / bei der Systemdefinition berücksichtigt werden, es muss eine Architektur gewählt werden, die entsprechende Mechanismen vorsieht. Zudem müssen die Entwicklungs- und Serviceprozesse passend konzipiert werden.

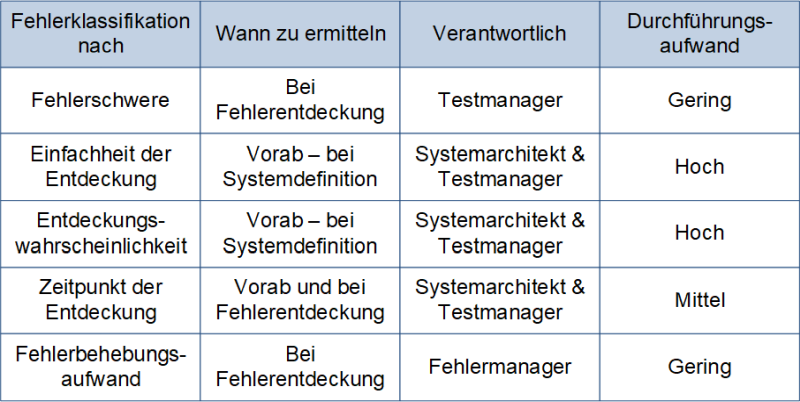

Abbildung 3.1 zeigt zu den fünf Fehlerklassifikationsmöglichkeiten aus Kapitel 2 drei weitere Merkmale:

- Wann zu ermitteln?

- Wer ist verantwortlich?

- Durchführungsaufwand

Abbildung 3.1: Fehlerklassifikation mit Merkmalen

In der Regel sind die Fehlerschwere und der Fehleraufwand einfach zu ermitteln und sind eine Reaktion bei der Fehlerentdeckung. Die Einfachheit und der Zeitpunkt der Entdeckung sowie die Entdeckungswahrscheinlichkeit können zwar im Nachhinein für ein Projekt / System bestimmt werden, bringen aber dann nur eingeschränkten Nutzen.

4. Weitere Einteilungen von Fehlern

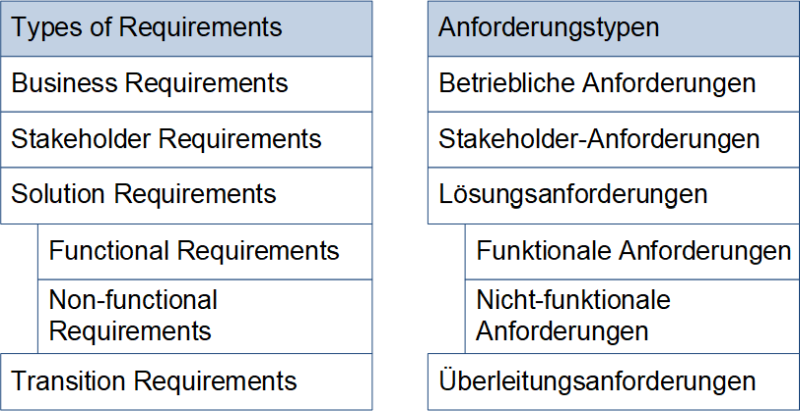

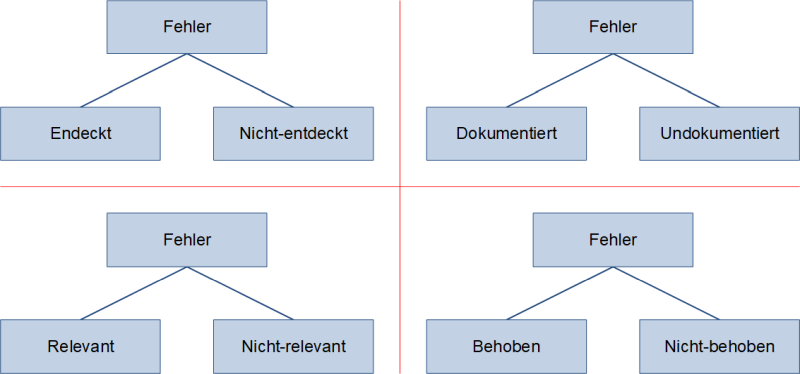

Fehler können je nach Betrachtungsweise auch in andere Kategorien eingeteilt werden. Hier sind beispielsweise zu nennen:

- Entdeckte und nicht-entdeckte Fehler: Ziel ist es, möglichst viele Fehler (frühzeitig) zu entdecken, sodass diese nicht beim Produkt Auswirkungen zeigen

- Dokumentierte und undokumentierte Fehler: Alle entdeckten Fehler sollten auch dokumentiert werden

- Relevante und nicht-relevante Fehler: Fehler können für den jeweiligen Anwendungszweck relevant oder nicht-relevant sein. In der Regel sind Fehler mit der geringsten Fehlerschwere nicht relevant, müssen also nicht unbedingt behoben werden

- Behobene und nicht-behobene Fehler: Nicht alle Fehler werden behoben, auch dann nicht, wenn sie entdeckt worden sind — dies sind dann irrelevante / nicht-relevante Fehler. Fehler, die noch behoben werden müssen, sind auch nicht-behobene Fehler. Wenn Fehler nicht-entdeckt worden sind, können sie auch nicht behoben worden sein

In Abbildung 4.1 sind einige Unterteilungen von Anforderungen dargestellt.

Abbildung 4.1: Weitere Unterteilungen von Fehlern

5. Häufig gestellte Fragen und Antworten (FAQ) zur Klassifikation von Fehlern

Einige Fragen zur Klassifikation von Fehlern werden häufig gestellt – diese werden hier wiedergegeben und beantwortet.

- F: Müssen Klassifikationen von Fehlern immer vorgenommen werden?

A: Nein, da “automatisch” die Fehlerschwere als Standardklassifikation genutzt werden kann. - F: Warum sind Klassifikationen von Fehlern wichtig?

- A: Über die Klassifikation von Fehlern können die (potenziellen) Kosten der Fehlerbehebung bestimmt werden — und das ist ein zentrales Kriterium beim → Qualitätsmanagement.

- F: Wie erstellt man eine passende Klassifikation von Fehlern?

A: Hierzu gibt es keine eindeutige Vorgehensweise, sodass in der Regel die Testmanager eine Klassifikation bei der Erstellung des Testkonzepts vorgeben.

Haben Sie noch weitere Fragen oder möchten Sie Ergänzungen an der FAQ vornehmen? Am besten schreiben Sie mir hierzu eine E‑Mail an: kontakt@peterjohann-consulting.de.

A. Präsentationen, Literatur und Weblinks

A.1 Meine öffentliche Präsentation zur Klassifikation von Fehlern

- -

A.2 Literatur

- /Pfeifer21/ Tilo Pfeifer, Robert Schmitt: Masing Handbuch Qualitätsmanagement, Hanser, München 7. Auflage 2021, ISBN 978–3‑446–46230‑4

- /Spillner19/ Andreas Spillner, Tilo Linz: Basiswissen → Softwaretest: Aus- und Weiterbildung zum Certified Tester – Foundation Level nach ISTQB-→ Standard, dpunkt, Heidelberg 6. Auflage 2019, ISBN 978–3‑86490–583‑4

- /Spillner24/ Andreas Spillner, Tilo Linz: Basiswissen Softwaretest. Aus- und Weiterbildung zum Certified Tester – Foundation Level nach ISTQB-Standard, dpunkt, Heidelberg 7. Auflage 2024, ISBN 978–3‑98889–005‑4

A.3 Weblinks

- /#Bitkom-Fehlerklassifikation-2007/ Bitkom e.V.: Fehlerklassifikation für Software. Leitfaden (pdf-Datei, 19 Seiten, deutsch) aus dem Jahr 2007

- /IEEE1044/ IEEE 1044:2010 — Standard Classification for Software Anomalies

- /ISTQB-Glossar/ Das Glossar zum Softwaretest des ISTQB (Online; deutsch, andere Sprachen)

- /#Wiki-Fehler/ Fehler in der deutschen Wikipedia

- /#Wiki-Fehler_Begriffsklärung/ Fehler — Begriffsklärung in der deutschen Wikipedia

- /#Wiki-Fehlerklassifizierung/ Fehlerklassifizierung in der deutschen Wikipedia

Legende zu den Weblinks

/ / Verweis auf eine Website (allgemein)

/*/ Verweis auf eine Website, die als Ergänzung zu einem Buch dient

/#/ Verweis auf ein einzelnes Thema auf einer Website

/#V/ Verweis auf ein Video auf einer Website

Letzte Aktualisierung: 18.05.2023 © Peterjohann Consulting, 2005–2025